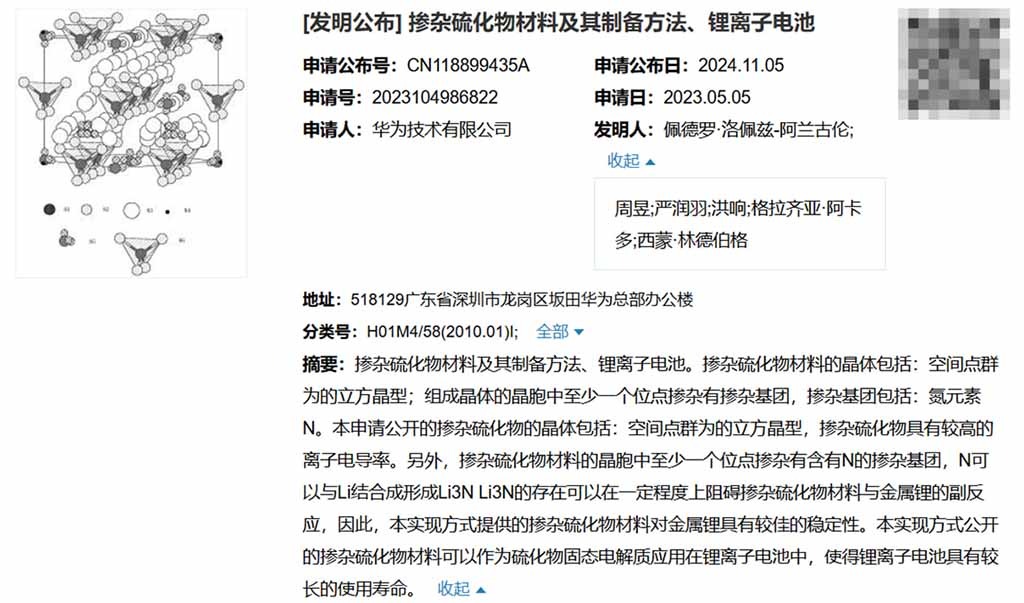

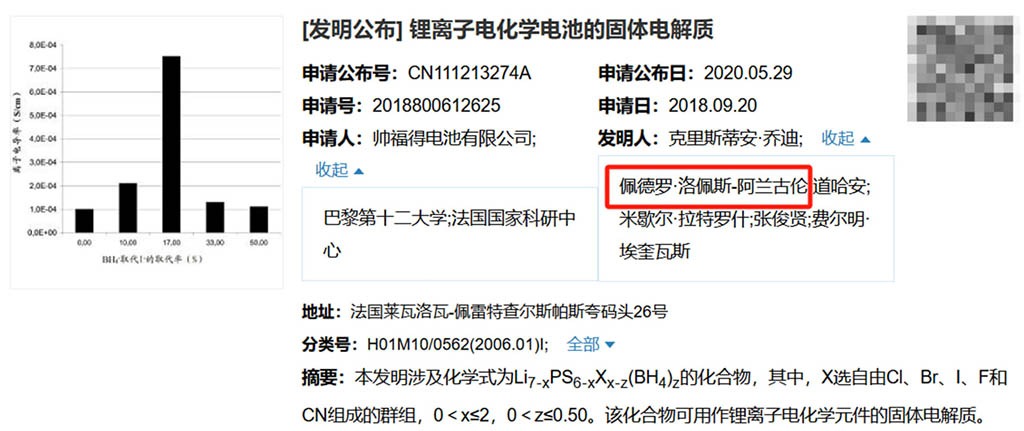

華為近日有一則內部消息流出,他們已經在中國申請一項固態電池專利,其中宣稱能提升能量密度至400~500 Wh/kg,遠超現今主流鋰電池約三倍。若將此電池運用於中型電動轎車,理論續航能力可達3,000公里,同時該消息還指出這款電池可於5分鐘內充電至100%,此固態電池使用含氮硫化電極,以改良電池的化學穩定性與循環壽命。不過這項技術目前仍處於專利階段,尚未有具體量產車型使用,且專利中所指續航可能是基於中國CLTC續航測試標準,實際轉為EPA美規數值後可能僅約2,090公里。

專家與媒體對這項專利抱持高度質疑,知名汽車媒體Top Gear指出,以目前車輛平均電耗約0.17 kWh/km推算,要達到3,000公里續航需500 kWh的電容量,即使能量密度達500 Wh/kg,其電池重量將高達約1噸,將會明顯拖累車輛能耗效率與空間配置。此外,這樣龐大的電池需承受極高功率快充,以現有基礎設施來說難以支撐。更多質疑包括固態電池的耐循環性與成本、以及快充發熱挑戰。總結來看,現階段這些功能仍屬「未來可能性」而非能夠「即刻實現」的成果。

儘管理論數據驚人,這項研發仍代表固態電池技術的重大進展。工程師採用含氮硫化電解質,成功減少副反應,從而提升壽命與安全性。中國目前已提交超過三成的固態電池相關專利,顯示華為並非單一品牌,多家大廠如豐田、福斯及賓士等亦投入大量研發資源。華為強調快充5分鐘可達「完整充飽」,不同於一般常見的80%快充標準,突顯其野心。不過,學界與工程實驗室經常出現理論推算與實際效率差距過大的現象,要達成商業化應用仍須克服電池組重量、散熱管理、成本結構與基礎充電網絡等多重挑戰。

此外,消費者到底是否需要3,000公里的續航也備受討論,多數使用者日常駕駛里程約65~80公里/天,即便長途旅行也僅需400~600公里的續航里程。業界普遍認為,若能在5分鐘內充入1,000~1,400公里所需的電量,再搭配現今較高效的快充網絡,即可大幅提升純電動車的可及性與消費意願。豐田曾設定目標,固態電池續航可達1,200公里,此數據即被視為更實用的中期目標。因此,不少專家建議固態電池技術,即便實現,也應以優化成本、縮小電池尺寸、提升效率為重,而非盲目追求超長續航。

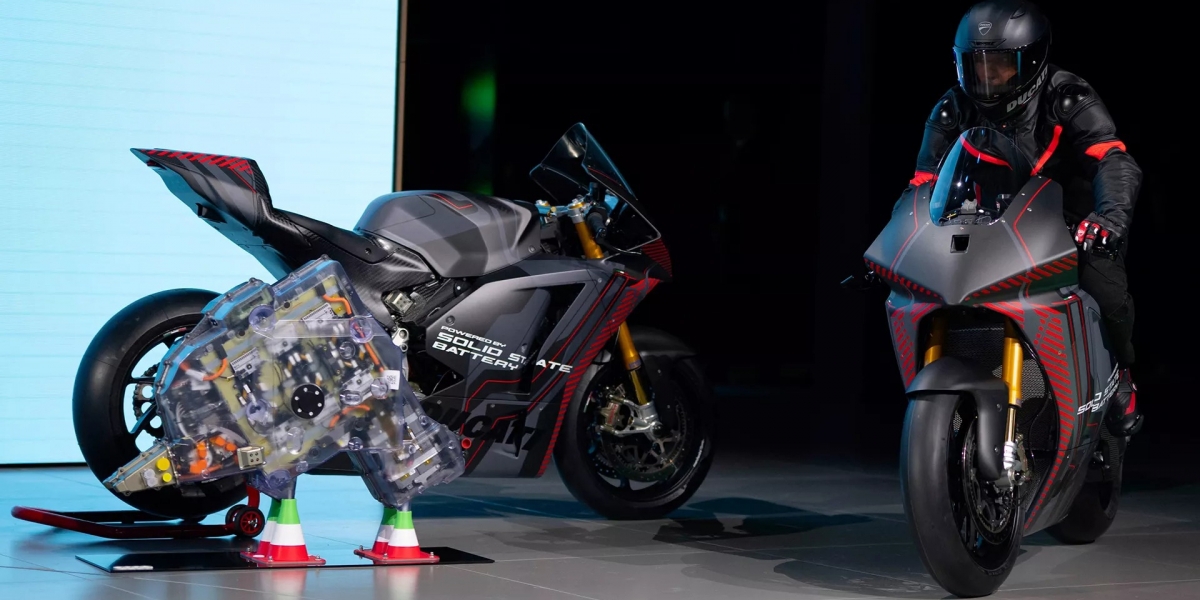

華為宣稱的3,000公里續航與5分鐘快充雖屬「理論最大值」,但凸顯固態電池技術的發展潛力與未來可能性。儘管短時間內仍難以量產商用,但若能將能量密度提高、充電速率提升、價格壓低,便能推動電動車成為主力通勤工具,邁向燃油車「加油即走」的便捷體驗。更重要的是,開發方向需從科技極限回歸使用者需求,大多數消費者更在乎合理價位、穩定續航與快速充電,而非追求3,000公里的續航,以免造成成本與車重負擔。